一、供给侧改革的目标

供给与需求在一个交易中是对应的,但现实中往往存在供给与需求的脱节现象,某些产品或服务的供给在一定价格上需求不足,而某些产品或服务在一定价格上存在需求,供给却不能满足,也就是人民群众日益增长的“多样化”的物质和文化需求无法的得到很“精确”的满足,这也就是我们常说的供需的结构性矛盾。党中央国务院从为了更好满足人民群众日益增长的物质和文化生活需求这个经济建设的总体终极目标出发,不可能采取抑制需求的方式来获得表面上的供需平衡,而是提出要在供给侧进行结构性的调整,让社会的产出效率更高,产出更加多样化、个性化,品质更高、品牌更强(即国务院常务会议提出的增品种、提品质、创品牌),通过供给侧的丰富化和高效化来提升有效供给水平和提升经济增长的质量。

二、供给侧和需求侧的误区

不少研究人员将投资、消费、出口归为需求侧,将资本、土地、劳动力、技术等归为供给侧的要素。一旦强调需求侧发力,短期往往是扩大出口退税、补贴刺激消费或鼓励信贷消费、财政扩张基础设施投资等。这样的分类并没有明显的错误,但是却很容让大家一旦强调供给侧改革,就反对投资扩张。

投资行为当期是需求行为,一般会带动劳动力的就业需求,缓解失业、产能过剩、库存等短期矛盾,但却因为投资后会产生新的供给能力,并可能导致新一轮的产能过剩和供需矛盾,这是大家相对诟病的。然而投资的经济初衷是为了未来产生新的有经济价值的供给能力的,例如医疗服务短缺,进行医疗基础设施的投资,在投资初期时是一种需求拉动的行为,但投资项目建成后可以更好的缓解医患供需矛盾,弥补供给短板和提升有效供给水平。

因此,在经济下行压力较大时,不能忽视投资对当期需求的拉动效应。与此同时,建立公平的市场机制,降低投资准入,让市场去决定投资方向。如果投资合理,本身也是为供给侧改革的内容。之所以投资扩张会被诟病,往往是因为政府主导投资,使得投资后未来的供给效率相对低下,进而导致产能闲置和过剩,这本质上是一个激励和约束机制的问题。而要解决这个问题就是尊重市场的价格信号,交给微观市场主体本身来决定投资的方向。因为激励机制和约束机制完善下的资本是聪明的。

三、供给侧改革的路径选择和抓手

可以说“供给侧结构性改革”这个说法并不准确,微观上供需存在结构性的矛盾,需要进行结构性调整,而这个成千上万种商品或服务的调整是很难通过行政手段或垄断手段得以实现的,这个结构性调整工作只有交给市场!市场才是微观资源配置的有效的手段,而我们的供给侧改革就是要对不符合或抑制这个市场机制发挥效用的制度进行破除,制度的变革才是真正的改革。我们不能将改革的聚焦点放在供给侧的结构性上,那是交给市场去做的事情,我们的改革是创造制度环境让市场机制真正得以发挥!

谈供给侧改革,大家经常会拿马桶盖、电饭煲等做例子,不少国人跑到日本去买电饭锅、马桶盖,而其实国人千辛万苦从日本带回的产品很多是产自国内的。因此马桶盖、电饭锅的供给本身并没有问题,问题出在了国人对国内产品质量的信心出了问题。类似的还有食品安全问题,比如婴幼儿奶粉。前段时间还听过一个案例,一些企业出了一些idea很好的产品,但却专供出口,不敢在国内销售,因为担心idea被山寨!可见生产高质量的马桶盖、生产电饭煲并不是供给侧“改革”的全部内涵,“改革”是针对“制度”和“机制”的,我们需要明确改革的目标是建立一个公平的市场机制,这个机制要能够实现优胜劣汰,这个机制不能让劣币驱逐良币,靠行政手段强制限制产能不符合这个机制,因为这样的手段并不能改善和提升企业的生产效率,尽管这样会提升企业的财务表现,但于社会经济效率的提升并无意义,这样的企业财务获益是以牺牲社会的效率为代价的!我们不能以供给侧改革为名行供给侧蛮干之事。

因此,“供给侧结构性改革”这个说法并不准确,这容易让我们将改革的着力点直接放在供给侧的结构矛盾上,容易导致政府的手伸得过长,反而紊乱了市场价格信号,供给侧改革的全称应该是供给侧结构性调整的市场化改革。

四、关于产能过剩

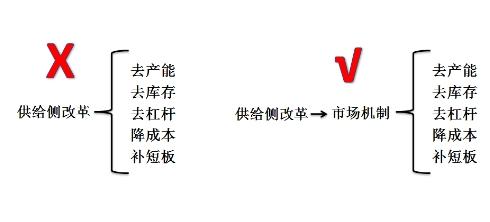

很多人将供给侧改革的内容定义为去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,这并不准确。供给侧改革的所有内容只有一个,就是供给侧的市场化改革,要发挥市场机制。产能过剩、库存积压、杠杆过高、成本过高、存在短板等这些都是当前经济发展中矛盾较为突出的表现点,也是表象,说到底还是市场机制没有真正发挥作用造成的。

例如去产能,很多时候是市场机制失效造成的,政府对资源支配和信用让渡过于随意,使得市场不能以正常的逻辑进行出清,这是造成“产能过剩”的主要原因。

产能过剩是挂在很多经济学家嘴边的高频词汇,但产能过剩却经常没有被很正确和深刻的理解!为了能将这个所谓“产能过剩”的经济学名词解释得更清楚,我们这里举一个简化的略微极端的一个例子。假如在一个不与外界进行交换的封闭的社会,社会中一共有1000人,如果这个封闭社会的螺纹钢的产量是十万吨,而从事螺纹钢产业的劳动力人口却达到999人,假如铁矿石、能源、合金材料、物流服务等供应充分且零成本,那999人的从事螺纹钢生产的劳动力需要用螺纹钢产品与非钢铁行业的1个人生产的柴米油盐酱醋茶等进行产品交换。那十万吨的螺纹钢对于这个封闭社会来说似乎是承担不起的,因为为了生产它占用了几乎整个社会的劳动力要素投入。由于负担不起,这就导致了需求不足,体现出螺纹钢产品的供给过剩。除非这个封闭社会的非钢铁行业的生产效率已经极大化(999个钢铁行业的人与1个非钢铁行业的人进行交换可以满足全社会的所有丰富需求),或者这个社会的钢铁行业与外界社会相比有明显的效率竞争优势并进行分工和交换(此时,这个封闭社会其实就是一个现实经济生活中的钢铁企业)。然而对于现代社会来说,假如螺纹钢产品的生产因效率的提升使得成本接近于0,例如只要一个人就可以生产十万吨螺纹钢产品,剩余的999人可以从事其它更加丰富的产品或服务供给,或许就不会出现需求不足问题,那时大家就容易理解在一个建筑物里加两倍钢材的经济学意义了(但是如果效率没有提升的话,这样的建议是不可取的也不符合经济学规律的)。

对于人类需求来说,很少有物质需求是过剩的,追根溯源主要还是生产效率的不足(这也是在一个完全理想的按需分配的社会里,生产力极大化是一个必要的前提)。为了解决这个根本矛盾,一个的路径是不断发展生产力提升生产效率,而要达到这个效率提升的效果,好的方式就是引入优胜劣汰的市场机制,也就是说假如这999个人是在10个企业里,哪个企业被淘汰,市场说了算!政府需要的是制定公平的竞争规则,例如立法约束政府行为,避免各地政府对不同企业进行非对称补贴而造成不公平的竞争,对所有企业采取统一的环境准入机制以及环境补偿机制,剩余的则交给企业自身。而且很多时候是真正给了企业应有的市场竞争压力,企业才会不断的去思考和探索效率的提升。各地政府在行业周期低谷时,总是供着、拖着、担保着,后企业无法正常出清,就成为了僵尸企业。

如果这个过程不依靠市场的力量,而是利用行政的审批来限制产量,改善的只是企业的财务表现,并可能带来通胀压力,并不能真正提升行业的效率水平。一旦经济再次扩张,很容易再次出现简单的粗放式扩大再生产,一个周期下来,企业不能实现升级换代不说,还可能造成新一轮的老问题。

五、供给侧改革我们具体要做什么

经济增长无非是两个因素造成:一个是整体效率的提升,一个是要素投入的增加。例如人口红利本质上也可以归为要素的投入。但要素投入的长期增长一般是不可持续的,长期的粗放投入很容易导致经济失衡、供给侧矛盾、债务堆积、贫富差距加大等。唯有经济效率的提升是可以带来经济长期的、可持续的、健康的增长,而经济效率的提升必须遵循市场做为资源配置基础性的作用这个准绳。

对于供给侧改革来说,重要的不是政府主动去做什么,相反要通过立法约束政府行为,政府其实要少做。多放开行业准入,鼓励竞争,政府要确保和维护公平的竞争环境,鼓励创新,保护知识产权等。在去产能的过程中不是政府去消灭产能,而是要通过改革,让市场发挥作用,让市场去淘汰落后产能,唯有如此才可以将生产要素在所谓“过剩产能”的行业中抽离出来,投入到效率更高的产业中,以实现经济的增长。去产能本身不是目的,真正的目的是提升产出效率,提升有效供给水平,否则就容易导致本末倒置。

中国经过这么多年的改革开放,国民财富积累和总体储蓄已经较为可观,消费能力还是很强的,这是中国经济的优势。然而我们在日常中会碰到这个难那个难(比如出行、教育、医疗、旅游等等),很多都是“有效”投资不足,或者说投资错位造成的。要解决这些痛点,都可以通过“有效”投资来改善供给侧的错位。